Das Landeskabinett hatte zuvor auf seiner Sitzung die dazu notwendige Aktualisierung der sogenannten Gebietskulisse, die alle Kommunen mit (im landesweiten Vergleich) besonders stark belastetem Wohnungsmarkt umfasst, auf seiner Sitzung zur Anhörung freigegeben.

„Wir legen den Geltungsbereich der Mietpreisbremse nicht willkürlich fest“, betonte Razavi. „Das Ganze basiert – wie auch schon die aktuelle, noch bis Jahresende gültige Gebietskulisse – auf entsprechenden rechtlichen Vorgaben des Bundes sowie auf Berechnungen und Einstufungen, die auf dieser Grundlage von einem unabhängigen Institut vorgenommen wurden“, so die Ministerin. Sie betonte zugleich: „Mir wäre es am liebsten, wenn wir dieses Instrument nicht bräuchten. Ich hoffe daher, dass wir es schaffen, in den nächsten Jahren den Wohnungsbau mit geeigneten Maßnahmen so anzukurbeln, dass dies die letzte Verlängerung ist und die Mietpreisbremse Ende 2029 endgültig auslaufen kann.“

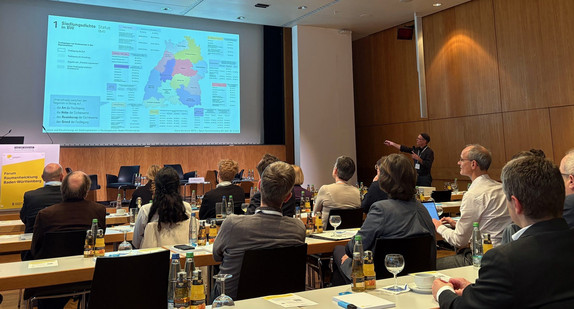

Anwachsen der Gebietskulisse auf 130 Kommunen

Basierend auf den Vorgaben des Bundes hat das unabhängige Hamburger Institut FUB, auf dessen Berechnungen und Einstufungen auch die aktuelle Gebietskulisse basiert, das Datenmaterial aktualisiert und durch ein neues Gutachten auf gleicher methodischer Basis eine neue Gebietskulisse erstellt. Demnach sollte die Mietpreisbremse in Baden-Württemberg ab 2026 in 130 Städten und Gemeinden gelten (gegenüber aktuell 89 Städten und Gemeinden). Dabei werden 84 Städte und Gemeinden neu aufgenommen, 46 Städte und Gemeinden bleiben in der Gebietskulisse, 43 Städte und Gemeinden fallen demnach aus der Gebietskulisse heraus.

Bezogen auf die Einwohnerzahl repräsentieren die Städte und Gemeinden in der neuen Gebietskulisse rund 33 Prozent der Bevölkerung (gegenüber rund 36 Prozent in der alten Gebietskulisse). Dieser Rückgang trotz steigender Kommunen-Zahl resultiert vor allem daher, dass vereinzelt größere, einwohnerstarke Städte wie Mannheim oder Konstanz aus der Gebietskulisse fallen.

Alle Details zu den einzelnen Kommunen, eine Liste mit allen Veränderungen sowie das neue (und auch das alte) Gutachten des Instituts sind auf der Webseite des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) zu finden. „Wir arbeiten auch in diesem Fall mit voller Transparenz“, so Razavi. „So kann jeder nachvollziehen, wie es zu den Einstufungen gekommen ist.“

Die Mietpreisbremse darf nach den Vorgaben des Bundes nur in Städten und Gemeinden mit einem „angespannten Wohnungsmarkt“ gelten. Bundesländer, die die Mietpreisbremse per Landesverordnung einführen wollen, müssen diese Kommunen basierend auf den bundesgesetzlichen Vorgaben ermitteln. Diese bilden dann die sogenannte Gebietskulisse.

Kriterien basieren auf Bundesvorgaben

Auch die Kriterien sowie die Regeln, die einen vergleichsweise stark belasteten Wohnungsmarkt bestimmen, basieren auf bundesgesetzlichen Vorgaben. In Baden-Württemberg sind dies folgende Kriterien: der Wohnungsversorgungsgrad (Verhältnis von Wohnungsnachfrage zum Wohnungsangebot), die Wohnungsversorgung für Neubürger (Verhältnis von Wohnungsneubau zur Haushaltsentwicklung), die Mietbelastungsquote (Verhältnis von verfügbarem Nettoeinkommen zur Bruttowarmmiete), die Höhe sowie die Entwicklung der Angebotsmieten sowie die Mietpreisdifferenz (Differenz zwischen Vergleichsmieten für Bestandsmietverträge und Angebotsmieten für Neuverträge) bzw. die absolute Höhe der Angebots- und Vergleichsmieten. Sind vier dieser fünf Kriterien erfüllt, handelt es sich um einen angespannten Wohnungsmarkt.

In Kommunen, die Teil der Gebietskulisse sind, darf die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um zehn Prozent übersteigen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden. In den Kommunen außerhalb der Gebietskulisse liegt die Höchstgrenze bundesweit und für alle Wohnungen bei 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Eine Überschreitung dieser Grenze kann nach Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro geahndet werden. Bei Mieten, die mehr als 50 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, kommt bundesweit nach Paragraph 291 Strafgesetzbuch sogar eine Straftat in Betracht (sogenannter Mietwucher).

In Baden-Württemberg gilt die Mietpreisbremse seit 2015. Im Jahr 2020 wurde sie um weitere fünf Jahre verlängert, dabei wurde ebenfalls die Gebietskulisse aktualisiert. Die Landesverordnung für die nun anstehende Verlängerung geht jetzt in die Anhörung der betroffenen Verbände und Organisationen. Zudem wird es eine Expertenanhörung mit betroffenen (Ober-)Bürgermeistern und Gutachtern geben. Anschließend erfolgt eine Auswertung der Anhörungsergebnisse, und die Verordnung geht ein weiteres Mal und zur endgültigen Beschlussfassung ins Kabinett. Ziel ist ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2026.

Alle Informationen zur aktuellen und zur künftigen Gebietskulisse finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link: mlw.baden-wuerttemberg.de/mietpreisbremse

Zwei weitere Regelungen werden ebenfalls verlängert

Ebenfalls bis Ende 2029 verlängert werden sollen die Regelungen zur Kappungsgrenze sowie zur Kündigungssperrfrist.

- Die Bundesregelung zur Kappungsgrenze legt fest, dass die Bestandsmieten in Deutschland innerhalb von drei Jahren um maximal 20 Prozent angehoben werden dürfen, sofern sie dadurch nicht über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. In Städten und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt können die Bundesländer diese Grenze auf 15 Prozent senken. Von dieser Möglichkeit hat Baden-Württemberg Gebrauch gemacht. Ausgenommen von diesen Regelungen sind stets Erhöhungen aufgrund von Modernisierungen.

- Die Bundesregelung zur Kündigungssperrfrist besagt, dass die Mieter einer Wohnung in Deutschland drei Jahre lang Bestandsschutz genießen, wenn die Wohnung nach der Überlassung an die Mieter in Wohneigentum umgewandelt wird. In dieser Zeit darf also keine Eigenbedarfskündigung erfolgen. Für Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt können die Länder eine längere Sperrfrist festlegen – in Baden-Württemberg soll diese nach dem neuen Verordnungsentwurf weiterhin fünf Jahre betragen.