Rahmendaten

Gemeinde, Landkreis: Stadt Heidelberg, Stadtkreis

Einwohnerzahl: 155.175 Einwohner*

Zentraler Ort/Raumkategorie: Oberzentrum im länderübergreifenden Verdichtungsraum Rhein-Neckar

Ausgangslage

Die Patton Barracks sind eine ehemalige Kasernenfläche der amerikanischen Streitkräfte in Heidelberg. Nach rund 70 Jahren hat die US-Armee Heidelberg 2014 verlassen. Damit standen verschiedene militärisch genutzte Areale (insgesamt ca. 180 ha) für eine städtebauliche Entwicklung zur Verfügung. Mit dem Abzug wurden die Patton Barracks an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übergeben. Die Flächen wurden danach von der Entwicklungsgesellschaft Patton Barracks (EGP), bestehend aus der Stadt Heidelberg und der Sparkasse Heidelberg, zum Zweck der Entwicklung angekauft.

Gebietsbeschreibung

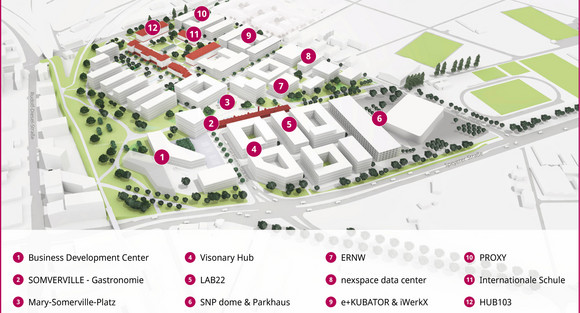

- Mit dem Heidelberg Innovation Park (hip) entsteht innerhalb des deutlich größeren Gesamtareals ein 14,8 ha großes Wirtschaftsquartier für innovative Unternehmen und Start-ups aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), IT, Lebenswissenschaften und Biotechnologie.

- Eine offene Campus-Atmosphäre, attraktive Treffpunkte und ein zielgerichtetes Community-Management fördern ein intensives Zusammenwirken von kreativen Köpfen. Dieses Umfeld soll dazu beitragen, dass sich aus Ideen und Gedankenspielen gemeinsame Projekte zwischen Industrie, Forschung und Wirtschaft entwickeln.

- Künftig sollen bis zu 4.000 Beschäftigte auf dem Areal arbeiten. Bereits 2024 sind mehr als 70 Unternehmen auf dem hip ansässig, die mehr als 700 Mitarbeitende beschäftigen.

Besonderheiten

- Flexible Planung und Bauweise: Die Planung des hip soll eine große Flexibilität in der Integration verschiedener Unternehmensstrukturen bieten. Von Bestandsgebäuden bis hin zu modernen Neubauten ist ein breiter Flächenmix möglich. Die flexiblen Grundrisse und modularen Aufbauten vieler Gebäude ermöglichen es Unternehmen, Flächen schnell und bedarfsorientiert an- und abzumieten, um so Leerstand zu vermeiden. Die enge Verflechtung von Labor- und Büroflächen im Komplex soll ein flächenkomprimiertes Arbeiten mit kurzen Wegen und geringem Verkehrsaufkommen ermöglichen. Durch die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur können Ressourcen effizient genutzt werden. Die durch Dichte und Effizienz gewonnenen Räume ermöglichen die Umsetzung eines qualitativen und umfangreichen Freiraums abseits der Gebäude.

- Erhalt von Bestandsgebäuden: Der möglichst große Erhalt erfolgte vor dem Hintergrund der darin bereits verbauten grauen Energie. Durch Labor- und Büroflächen, sowie ergänzende Angebote wie Gastronomie und Veranstaltungs- und Eventflächen entsteht ein aufeinander abgestimmter Nutzungsmix. Das Resultat ist ein heterogenes, durchmischtes Quartier mit unterschiedlichen Adressen und Identitäten.

- Grüne Infrastruktur: Im hip soll eine Vielzahl von Freiflächen mit verschiedenen Qualitäten und Atmosphären entstehen. Dadurch kann ein hochwertiges und attraktives Gewerbegebiet entstehen. Der zentrale Mary-Somerville-Platz, ist eingebunden in eine von Nord nach Süd laufende Grünachse. Eingebunden in die Grünachse sind ebenfalls verschiedene Grünflächen, die sowohl für Outdoor-Meetings oder zur Freizeitbetätigung genützt werden können.

- Verkehrskonzept: Auf Stellplätze an der Oberfläche wird zugunsten von Stellplätzen in Tiefgaragen und/oder in der Quartiersgarage verzichtet. Die so gewonnenen Flächenkapazitäten können für die Freiraumplanung oder größere bebaubare Flächen verwendet werden. Die gute Anbindung an den ÖPNV sowie Car- und Bike-Sharing-Angebote runden das Mobilitätskonzept des hip ab.

- Nachhaltige Bauweise und Infrastruktur: Der gesamte hip ist an das Fernwärmenetz angebunden und besitzt grundsätzliche Anschlusspflicht. Eine Besonderheit ist das Kältenetz, das eine klimaschonende Kühlung der Immobilien ermöglicht und insbesondere im Laborbereich essentiell ist. In der Quartiersgarage wurde dafür ein Kältewerk untergebracht, welches das Areal mit zentral und effizient produzierter Kälte versorgt. Außerdem sind PV-Anlagen und/oder Dachbegrünung auf den Dächern Pflicht. Darüber hinaus gibt es selbstständig abdunkelnde Straßenbeleuchtung.

- Glasfasernetz: Im hip wird ein flächendeckendes Glasfasernetz mit redundanter Anbindung aufgebaut. Realisiert wird dies über zwei sogenannte Points of Presence (PoP), die sich gegenseitig ersetzen können. Jede Immobilie wird an beide PoP-Standorte angebunden. Das Netzsystem bietet somit bei Bedarf doppelte Sicherheit.

Stand/Ergebnis

Rund ein Drittel der Gebäude sind Stand 2024 bereits fertig entwickelt und von Unternehmen bezogen. Weitere Gebäudeentwicklungen und -fertigstellungen stehen in 2025 an. Im nächsten Schritt wird außerdem mit der Herstellung der Freiflächen begonnen, wodurch ein weiterer wichtiger Baustein im hip-Konzept entsteht.

Der Schlüssel zum Erfolg des hip sind die Narrative, die von Anfang an in der Planung berücksichtigt wurden. Diese Grundlage macht den hip zu einem ansprechenden Ziel und trägt dazu bei, dass er sich ständig weiterentwickelt.

* Angabe Stadt Heidelberg vom 31.12.2023